お酒との上手な付き合い方を知ろう

- [更新日:2025年9月1日]

- ID:7443

健康的に過ごすために、飲酒量を見直しましょう

楽しくお酒を飲むことは、ストレス解消にもつながりますが、多量のお酒を習慣的に飲み続けると、肝機能障害や高血圧、睡眠障害やうつ病といったこころの問題が引き起こされる可能性があります。

健康的に過ごすために、飲酒量を見直し、お酒と上手に付き合いましょう。

飲酒による健康への影響

あなたはアルコールについてどのくらい知っていますか?〇か×かでチェックしてみましょう!

1.適量を超えたアルコールを飲むことで、死に至ることがある

2.過度な飲酒を続けていると、睡眠障害やうつ病といったこころの問題を招くことがある

3.女性は男性よりもアルコール依存症になりやすい

4.未成年者は、成人にくらべてアルコールの影響を受けやすい

5.過度の飲酒は、暴力や虐待といった形で周囲の人にも影響を及ぼすことがある

6.お酒が悪影響を及ぼす臓器は肝臓だけである

7.アルコールは気持ちをリラックスさせる作用があるので、毎日飲んでも問題ない

8.授乳中の女性が飲酒をしても、母乳にアルコールが移行することはない

9.過度の飲酒は、飲酒している本人にしか影響はない

10.お酒に強い人はアルコール依存症にはならない

こたえは、1番から5番まではすべて〇、6番から10番まではすべて×です。いくつ正解できましたか?

アルコールは適量であれば、食欲増進やストレス解消などの効果も期待できますが、過度な飲酒は全身の臓器に影響を及ぼし、さまざまな病気のリスクを高めます。

一度自分のお酒の飲み方を見直してみましょう!

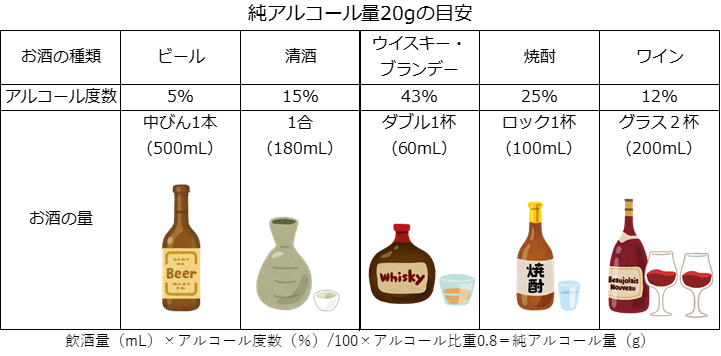

生活習慣病のリスクを高める飲酒量

1日あたり(純アルコール量)の生活習慣病を高める飲酒量

・男性40g以上

・女性20g以上

女性や高齢者、お酒を分解する力が弱い方(飲酒後に顔が赤くなる方)はより少量の飲酒が適当です。

なお、20歳未満や妊婦・授乳中の方については、この限りではなく、飲酒することは避けるべきとされています。

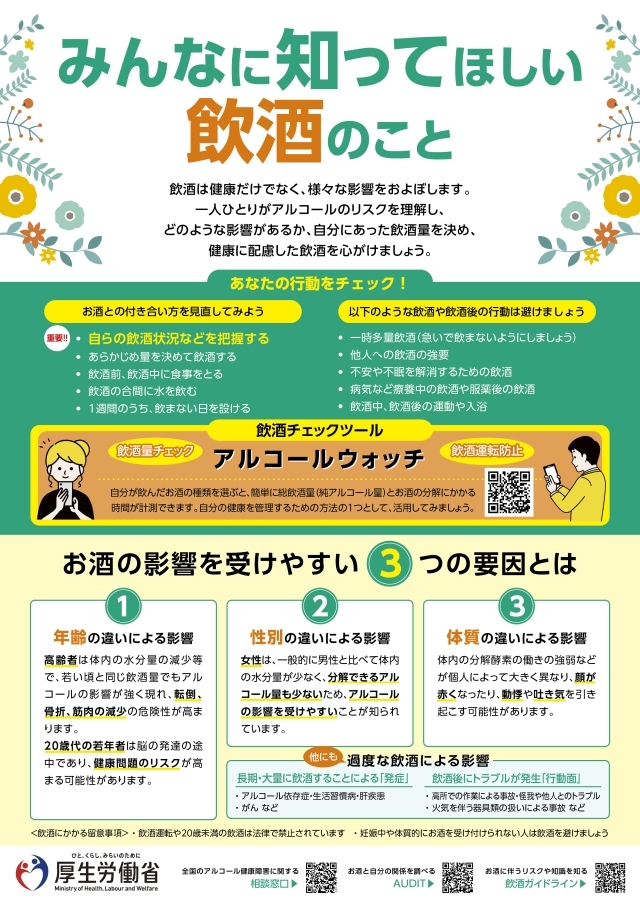

あなたの飲酒を見守る「アルコールウォッチ」(厚生労働省)

飲んだお酒の種類と量を選ぶと、純アルコール量とアルコール分解時間をチェックできます。

あなたの行動をチェック!健康を守る飲酒ルール

お酒との付き合い方を見直してみよう

自らの飲酒状況を把握する

自分の状態に応じた飲酒により、飲酒によって生じるリスクを減らすことが重要です。医師へ相談したり、AUDIT(問題のある飲酒をしている人を把握するために世界保健機構(WHO)が作成したスクリーニングテスト)などを参考にして自分の飲酒の習慣を把握しましょう。

あらかじめ量を決めて飲酒する

自分で飲む量を決めることで、過度な飲酒を避けるなど飲酒行動の改善につながります。行事・イベントの場で飲酒する場合も、各自が何をどれくらい飲むかをそれぞれ自分で決めて飲むことが大切です。

飲酒前、飲酒中に食事をとる

血中のアルコール濃度を上がりにくくし、お酒に酔いにくくする効果があります。

飲酒の合間に水を飲む

飲む量に占める純アルコールの量を減らす効果があります。

1週間のうち、飲まない日を設ける

毎日飲酒を続けた場合、アルコール依存症の発症につながる可能性があります。1週間の純アルコール摂取量を減らすために、定期的に飲酒をしないようにしましょう。

以下のような飲酒や飲酒後の行動は避けましょう

・一時多量飲酒(急いで飲まないようにしましょう)

・他人への飲酒の強要

・不安や不眠を解消するための飲酒

・病気など療養中の飲酒や服薬後の飲酒

・飲酒中、飲酒後の運動や入浴

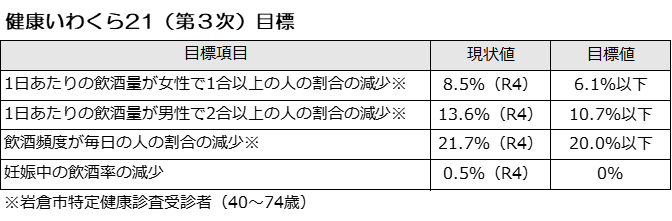

岩倉市の現状

岩倉市でほとんど毎日飲酒する人の割合は10年前と比べて男女ともにやや減少していますが、節度ある適度な飲酒量の認知度は女性で低下していました。

そこで、健康いわくら21(第3次)では、4つの市民の取り組みと下表の目標を掲げています。

市民の取組

●飲酒時はアルコール量を確認し、過度な飲酒をしません。

●一週間のうち、飲酒しない日を設けます。

●妊婦は飲酒が胎児に及ぼす影響について正しく認識し、飲酒しません。

●20歳未満の人は飲酒しません。また、20歳未満の人に飲酒を勧めません。

アルコール健康障害に関する相談窓口

愛知県の相談窓口

愛知県精神保健福祉センター「アルコール電話相談」(別ウインドウで開く)

お酒に伴うリスクや知識についてもっと知りたい方はこちら

健康に配慮した飲酒に関するガイドライン(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ

電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます